EN COSTUME DE FEUILLES MORTES

Rêve-moi rêve-moi en hâte étoile de terre

cultivée par mes paupières prends-moi par mes anses d’ombre

affole-moi d’ailes de marbre en feu étoile étoile parmi mes cendres

Pouvoir pouvoir enfin trouver dans mon vertige la statue

d’un héros de soleil les pieds à fleur d’eau

les yeux à fleur d’hiver

Adieu le monde entre mes rêves d’adieu

les hommes

adieu les hommes et les petits villages de leurs mains

Il y a partout des épées qui me coupent

en morceaux

oh

cataractes d’épées

Cataractes d’épées c’est l’ordre en marche

c’est moi qui marche sur des cavernes

craquantes comme des crânes

Personne ne s’était encore noyé

Personne n’était jadis dans l’ombre

Aujourd’hui c’est moi mais moi ne m’ap-partiens pas plus que les oi-

seaux qui dorment dans mes

yeux ne leur appartiennent

ÉPINES QUAND IL NEIGE

Dans le jardin de Fray Luis

Rêve-moi rêve-moi en hâte étoile de terre

cultivée par mes paupières prends-moi par mes anses d’ombre

affole-moi d’ailes de marbre en feu étoile étoile parmi mes cendres

Pouvoir pouvoir enfin trouver dans mon vertige la statue

d’un soir de soleil les gestes à fleur d’eau

les yeux à fleur d’hiver

Toi qui, dans l’alcôve du vent, veilles [1]

l’innocence de dépendre de la beauté fugitive [2]

qui se trahit dans l’ardeur des feuilles tournées vers le coeur [3] le plus faible

Toi qui assumes la lumière et l’abîme au bord de cette chair

qui tombe à mes pieds comme un élan blessé

Toi, égarée dans des forêts d’erreur [4],

suppose que mon silence est habité par une sombre rose sans issue et sans lutte.

LA MER EN PERSONNE

Voici la mer levée dans un clin d’œil de berger

voici la mer sans sommeil comme une grande peur de trèfles en fleur

et en position de terre apparemment soumise

Ils partent déjà avec leurs laines d’évidence leur nuage et leur labeur

À l’ombre d’un orme il n’y a jamais de temps à perdre

Crédule exquise l’obscurité vient à ma rencontre

Mon front abrite la croûte de pain que je porte en moi

tombé à pic sur un oiseau hésitant

Et je m’éloigne ainsi sous l’effet du piano

qui me coud aux plantes annonçant la mer

Un cerf d’automne descend boire la lune de ta main

Et maintenant à mes rivages le monde commence à se déshabiller

pour mourir d’arbres au fin fond de mes yeux

Mes cheveux se remplissent de poissons de pénombre

et de squelettes de vaisseaux inévitables

Sans chercher plus loin

tu es froide comme la hache qui abat le silence

dans la lutte entre le paysage et son coup de vue

Or lorsque le ciel exporte ses célèbres pianistes

et la pluie ennoblit l’odeur de ma personne

ô combien ton beau cœur se trahit

RAISON

Suite de sons éloquents mus à scintillement, un poème est cela

et cela

et cela

Et cela qui me parvient en tant qu’innocence aujourd’hui, qui existe

parce que j’existe

et parce que le monde existe

et parce que tous les trois nous pouvons cesser correctement d’exister.

CAVITÉ VERBALE

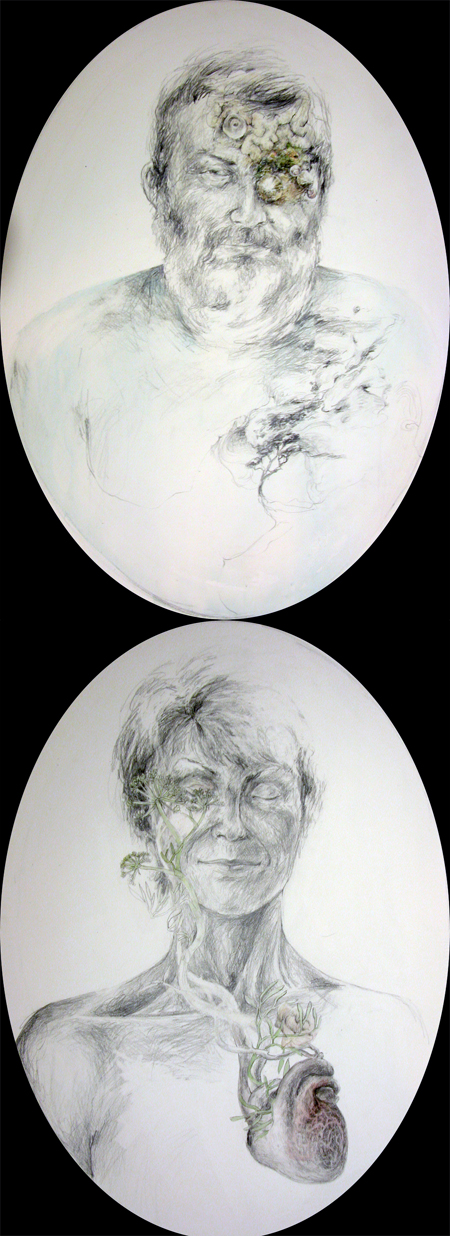

Un jour il m’arriva de percevoir sans plus l’existence d’une vitre interposée entre moi et les autres, vitre plus ou moins transparente selon les agents psychiques, de sorte que par des clairs moments je pouvais me croire à leurs côtés faisant partie de leurs soupçons mêmes. Ma vue parvint à embrasser l’ensemble : nous constituions tous un seul bouquet, bien que contemplé par deux yeux de différente couleur. Ainsi pouvait-on expliquer, celui qui me regardait étant obscur, le caractère trouble et partiel de mes sensations. Je ne me sentais être que dans une unique présence, la présence de quelque chose de difficile à discerner, et j’éprouvais le désir de casser la vitre pour me transformer en elle, la rendant identique à mes profondes envies.

Or, de temps en temps, la vitre s’éveillait ternie — on aurait dit la fin de tout —, et j’étais alors obligé de lutter contre le désir d’y tracer mon nom avec mes doigts. Je savais que cela équivalait à décréter ma mort en rédigeant mon épitaphe, à donner un nom à la mort, à l’appeler Juan ou Pedro ou Nicomedes. Enfin, je commençai à écrire un nom quelconque, Felipe, et j’entendis un petit craquement, comme si un pétale était tombé, tandis qu’un soupir montait, comme s’il faisait partie d’une balance. À travers ces lettres, il m’était possible de contempler.

Alors je vis qu’il n’y avait qu’un homme, un seul, tous les autres ayant disparu. Un homme que je n’avais jamais vu auparavant, et je compris qu’il devait s’agir de moi même. Cet homme était en proie à une grande curiosité et il allait de fleur en fleur, regardant à travers elles comme l’on regarde une femme se déshabiller à travers une serrure. Je contemplais avec une si grande attention, avec un si parfait oubli, qu’il m’était difficile de me retenir et de ne pas rompre la vitre pour me mêler à ses démarches. Je savais bien qu’ELLE se trouvait là, et que ma place m’était usurpée. Je me disais : moi, moi, c’est moi... et je me sentais dépouillé de quelque chose, comme une boîte sans couvercle, inachevé, non fermé. Je tournai la tête pour pouvoir partager mon malheur. Et je trouvai des milliers de visages répétés comme les motifs du papier peint d’une chambre, éclairés par une lumière qui leur venait de l’intérieur. Tous les mots étaient là aussi, mais dépourvus de toute volonté et sans signification. L’un des visages disait : graisse, graisse, et il pleurait à flots. Je souhaitais connaître le contenu de ce mot parce que j’étais jaloux de ses larmes et je voulais pleurer plus que lui.

Quelqu’un arriva en disant : — Ô, c’est toi alors ? - Oui, c’est moi, répondis-je, mais, en réalité, je ne savais pas ce que cela voulait dire ; — Moi, c’est moi. Or, un autre s’écria : — Ô, ce n’est pas possible ! Moi c’est moi — Quel malentendu !, intervint un troisième ; Toi, tu n’es pas moi, toi c’est toi... — Non, désolé, corrigea un autre ; Moi c’est moi.

Mais une voix s’écria : — Je suis celui qui est appelé à pleurer ( Depuis le début on attendait ce moment ) Moi va se séparer, moi va partir, il faut partir. Je suis celui qui est appelé à pleurer.

Alors tous se mirent à pleurer comme si peut-être autrefois ils avaient déjà été des rivières.

Et tous se surveillaient, jaloux comme des répliques [5].