Dans un article paru en 1993 dans le Monde des Livres, à Nicole Zand qui l’interrogeait sur son statut de traducteur-vedette-polémique, Markowicz, apparemment réjoui, répondait en ces termes :

Le travail de Markowicz, qu’il soit encensé ou controversé, révèle une position parfaitement assumée vis-à-vis de la tradition de la traduction en langue française : il y traque un certain protectionnisme – typiquement français ? – à l’égard du texte. Mais étrangement, c’est le texte traduit, donc français, qui serait sacré – ainsi, on ne pourrait traduire que dans un certain français. Markowicz voit là un refus de lire autrui, une volonté d’absorber l’étranger pour l’assimiler à tout prix (de surcroît, dans une langue normative). Dans cette perspective, TRADUIRE n’est pas seulement un exercice esthétique, mais également un acte politique.

Né à Prague en 1960, Markowicz est arrivé à Paris à l’âge de 4 ans. Sa mère est professeur de russe, interprète de conférence, traductrice d’américain. À la question « Comment êtes-vous devenu traducteur ? » (revue l’Oeil Electrique), Markowicz répond avec légèreté :

Comment ça, aucune étude ?

Parce que les Lettres françaises à la Sorbonne, ce n’était rien.

Comment ça, rien ?

C’était nul ; je n’ai rien fait, rien appris. Tout ce que j’ai appris, je l’ai appris en rencontrant des gens, en lisant ou par moi-même.

On comprend aisément qu’avec de telles réparties, Markowicz se soit attiré l’hostilité d’un certain nombre d’universitaires.

L’idée de traduire Dostoïevski serait venue de sa mère qui, lors d’un cours de civilisation russe dispensé à des étudiants francophones, réalise que le texte qu’elle est en train de lire ne correspond pas du tout au Dostoïevski qu’elle connaît. Elle en parle à son fils – lequel, à l’époque, traduit Catulle pour les Editions L’Âge d’Homme – que cette distorsion, aussitôt, passionne. Il décide de traduire TOUT Dostoïevski et pour y parvenir, se donne jusqu’à ses 40 ans.

Dès ses premières publications, l’engouement est réel. On dit : « Si tu veux lire Dostoïevski, lis les traductions de Markowicz ». En regard, les autres traductions (celles de la Pléiade par exemple) paraissent obsolètes, écrites dans une langue classique – assommante ? Les lire, ce ne serait pas vraiment lire Dostoïevski, ce serait lire un Dostoïevski édulcoré, lissé, gommé, dont l’écriture s’apparenterait à celle d’un Balzac ou d’un Hugo. Dostoïevski francisé serait devenu un auteur du XIXe, aux idées certes profondes, subversives, mais dont l’écriture serait néanmoins consensuelle, « classico-réaliste ».

Qu’en est-il de Markowicz ? Lui-même déplore qu’on l’ait présenté comme allant CONTRE les précédentes traductions, ce qu’il réfute en rappelant que ses prédécesseurs n’ont pas eu à faire le même travail que lui. Lorsque Markowicz retraduit, Dostoïevski apparaît déjà comme l’un des plus grands auteurs du XIXe et la traduction de Dostoïevski – sa connaissance, sa diffusion – est passée par différentes étapes, également nécessaires à la compréhension de l’oeuvre :

– faire en sorte que Dostoïevski existe réellement, en tant qu’homme et écrivain, et donc le traduire (dès la fin du XIXe)

– transmettre l’idée qu’il existe, chez Dostoïevski, différentes thèses philosophiques (débattues tout au long de la première moitié du XXe) dont l’influence revêt une importance capitale sur la philosophie du XXe siècle

Depuis la fin du XIXe, il s’est donc agi de « parer au plus pressé » pour présenter d’une part l’homme-écrivain, d’autre part l’homme-philosophe.

Markowicz, lui, travaille sur la LANGUE et non sur les idées, partant du principe qu’un écrivain n’a pas d’idées mais des mots. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne veut pas traduire les articles de Dostoïevski qu’il considère, à juste titre, comme réactionnaires, violemment nationalistes, parfois antisémites.

BRILLER UN PEU TROP ?

(anecdote personnelle)

En avril 2004, j’assiste à une représentation de Ivanov de Tchekhov au Théâtre de la Colline : l’un des personnages, Zinaïda, appelé en russe par le diminutif risible « зюзюшка », devient « zizounette » dans la traduction de Markowicz. Ce qui ne manque évidemment pas de faire rire le public mais correspond (selon la critique) à un diminutif « trop moderne ». De fait, dans la presse, les avis, bien qu’ils soient plutôt bienveillants, reprochent au traducteur d’avoir cédé à des effets faciles.

Télérama : Ivanov, une traduction lourdement actualisée d’André Markowicz et Françoise Morvan – les deux traducteurs les plus branchés du théâtre subventionné, hélas…

TROP MODERNE ?

Dans un article paru en 1995 [1], Jean-Louis Backès évoque le procès intenté à Markowicz. Ce qu’on lui a tout d’abord reproché, c’est la réactualisation de certains mots, en particulier des « gros mots » :

Le reproche est fait à Markowicz de moderniser exagérément l’écart entre langue écrite et langue parlée, de le rendre directement accessible à un lecteur (ou spectateur) contemporain. Au risque de céder à la facilité – faire rire, choquer. Les petits incidents créés dans le texte renvoient immédiatement le lecteur/spectateur à sa réalité, une réalité contemporaine, forcément absente du texte original.

La question du destinataire est constamment présente dans le travail de Markowicz qui, clairement, s’adresse à un lecteur contemporain. Et ne peut-on voir dans ce souci de moderniser le discours une démarche analogue à celle d’un Balzac, d’un Dostoïevski ou d’un Tchekhov lorsqu’ils introduisaient dans leur écriture un fragment de réel (langue parlée, changements de registres en fonction du locuteur), créant de ce fait une illusion mimétique ?

Outre la question du lexique, les détracteurs de Markowicz mentionnent le niveau de langue. Là encore, Markowicz n’hésite pas à prendre des libertés, cette fois avec la syntaxe et la grammaire, surtout dans les dialogues. Markowicz revendique cette « prise de liberté » en critiquant la grammaire inculquée à l’école, une grammaire normative, soumise au discours aliénant des classes dominantes.

Citons à nouveau Jean-Louis Backès [2] :

Markowicz privilégie alors une langue rustique, paysanne…

Comme le souligne Backès, Markowicz n’hésite pas à supprimer le « ne » de la négation qui, en russe, n’existe pas et à remplacer le « nous » russe par un « on » français, deux traits qui, en français moderne, séparent l’usage écrit de la langue et son usage parlé. [...] Il écrit tranquillement : « on peut rien faire » et cette phrase du malade, un paysan, s’oppose à la phrase du médecin : « ne dis pas de bêtise ». Pour « retraduire » la syntaxe russe, il utilise très fréquemment la parataxe : « la petite est morte » (Parayre) devient chez Markowicz « elle est morte, la petite fille ». De fait, Backès relie cette utilisation de la parataxe à la poéticité de l’auteur :

Or, cet emploi de la parataxe chez Markowicz peut renvoyer à ce que décrit Bakhtine à propos des personnages de Dostoïevski, à ce que Bakhtine appelle le dialogisme de Dostoïevski (nous y reviendrons).

Il y a dans la démarche de Markowicz une volonté de mimésis qui dépasse le seul fait de reproduire les effets de réel présents dans la langue russe : il s’agirait pour lui de reproduire la langue russe en déstructurant le français, de « faire du russe en français », donnant au français la possibilité d’être une langue ouverte, souple, capable d’accueillir l’étranger - d’une langue maternelle capable « d’étrangisation » comme dirait Queneau. Ce français serait alors plus à même de définir la poétique d’un auteur.

En général, nous dit Backès, qui néanmoins relève certains exemples où la traduction de Markowicz n’est pas toujours pertinente, Markowicz rompt avec la tradition qui « consiste à recomposer sur le modèle scolaire les bizarreries que produit une traduction littérale du russe. »

Chez Tchekhov, il tente de donner un statut écrit à la langue telle qu’elle se parle : la langue utilisée par Tchekhov est plutôt celle d’une « conversation détendue » (Backès 435). Le reproche fait à Markowicz d’utiliser une langue trop simple, pas assez littéraire est d’ailleurs celui adressé en son temps à Tchekhov. Suprême ironie.

Mais revenons à Dostoïevski.

Pour la traduction de Dostoïevski, le problème est analogue mais non identique : Dostoïevski utilise fréquemment une langue journalistique assez familière (on sait que Dostoïevski faisait paraître ses romans en feuilleton, il écrivait vite, dans l’urgence, accablé par des problèmes d’argent, les poursuites d’huissiers, les dettes de jeu à régler…). Son écriture trouve difficilement un équivalent français car la presse française du XIXe siècle employait au contraire une langue très académique.

Le premier livre traduit par Markowicz, Le Joueur, comporte en fin d’ouvrage des notes de traduction dans lesquels Markowicz affirme déjà ce qu’il ne cessera de réaffirmer par la suite :

Au célèbre axiome « traduire, c’est trahir », Markowicz répond « traduire, c’est interpréter et non trahir car un traître, c’est quelqu’un qui ne dit pas qu’il est un traître. Moi, tout ce que je dis, c’est que par nature, la traduction est une interprétation. Il ne peut pas y avoir de traduction objective, parce que c’est quelqu’un qui fait une traduction. Quand je dis « par nature » ça veut dire que ce n’est ni bien ni mal, c’est un fait de l’ordre de l’existant. Alors que faut-il demander à une traduction ? Ce n’est pas qu’elle soit fidèle, mais qu’elle soit cohérente, c’est-à-dire qu’elle soit une lecture, et une lecture appliquée. Une lecture pratique. » (L’Oeil électrique)

UNE RÉACTUALISATION NECESSAIRE ?

Les dernières traductions de Dostoïevski remontent à plus de 30 ans. Les premiers traducteurs, ceux de 1881, avaient d’autres références que ceux de 1940-50 et que ceux d’aujourd’hui : la traduction devient alors une somme d’expériences, de lectures parallèles…

Bien entendu, rappelle Markowicz, personne n’a attendu ses traductions pour s’intéresser à Dostoïevski : sa démarche n’a été possible que parce que Dostoïevski (ce qu’est Dostoïevski en dehors de sa langue) existait déjà. Dostoïevski, auteur traduit, donc auteur sans langue, existait déjà.

Mais pourquoi alors éprouver le besoin de retraduire, d’actualiser ? Comment relier cette nécessaire réactualisation à la fonction de l’art ? Il y a, en effet, une autonomie évidente entre le texte original et sa traduction. Quel statut donner alors au texte traduit – la traduction est-elle encore une œuvre d’art ?

Paul Ricoeur se réfère souvent à la transhistoricité de l’œuvre d’art, contraire au relativisme esthétique. La permanence de l’œuvre d’art semble s’opposer à la réactualisation nécessaire, l’objectivité de l’œuvre, s’opposer à la subjectivité de la traduction. L’œuvre d’art a une temporalité spécifique qui, selon la tradition herméneutique, se rattache au concept de pérenne :

Ricoeur dans un entretien (2004) avec Jean-Marie Brohm et Magali Uhl

L’œuvre transcende le temps et cette notion de transcendance temporelle de l’œuvre peut être croisée avec une autre historicité, celle de la réception (dès qu’un public devient récepteur de l’œuvre d’art) :

Ricoeur dans un entretien (2004) avec Jean-Marie Brohm et Magali Uhl

La traduction, qui n’est pas une œuvre d’art en soi, participe de la pérennité de l’œuvre dans ce deuxième temps qui consiste à la montrer, à la « réincarner ».

Au-delà des questions linguistiques et culturelles, la traduction fait partie intégralement de la « monstrativité » de l’œuvre littéraire.

Markowicz ne fait pas autre chose quand il parle du traducteur comme d’un interprète, voire comme d’un metteur en scène. Par ailleurs, d’un point de vue plus pragmatique, il rappelle (lors d’une conférence en 2005), à leur décharge, que ses prédécesseurs tels Boris de Schloezer (La Pléiade, 1953) ou Pierre Pascal (Garnier, 1977) ne disposaient pas des Œuvres complètes de Dostoïevski menées à bien par l’Académie des sciences de l’URSS, sous la direction de Guéorgui Mikhaïlovitch Fridlender (édition dont le dernier tome a été mis en vente en 1990).

Markowicz relève chez Dostoïevski trois aspects poétiques souvent négligés par les traducteurs (voir Notes du traducteur [5] et Avant-propos du traducteur [6]) :

1. L’oralité

Les textes sont non pas écrits mais parlés, et mettent en scène le sujet directement, ce qui fait de chaque page de Dostoïevski un épisode de théâtre. L’oralité indique la partialité fondamentale du point de vue ; l’accent est mis, de plus, non sur la narration en tant que telle mais sur l’intonation.

2. La « maladresse »

[...] c’est-à-dire son refus de se soumettre à toute exigence de « beau style ». C’est une maladresse maintes fois soulignée, affirmée – qui fait porter l’essentiel de l’accent non pas sur l’action décrite mais sur l’élan de passion qui l’emporte. Cette maladresse, réellement idéologique, est aussi le signe d’une revendication nationale qu’on pourrait dire « antifrançaise » et d’une remise en cause du roman traditionnel au sens où Dostoïevski parlait de ses livres comme de « poèmes » et non comme de simples romans.

Markowicz poursuit en évoquant l’ambiguïté qu’un tel « chaos poétique » produit, au risque d’en rendre le traducteur responsable :

Cette timide « disculpation » crée un malentendu sur lequel se précipitent les critiques. D’autant que Markowicz, se faisant l’écho d’un lieu commun pour les Russes, répand l’idée que Dostoïevski écrit "mal", ou plutôt que cette norme du « bien écrire » (chère à la littérature française) ne le préoccupe pas (entretien avec Nicole Zand - 1993).

Ses traductions sont-elles acceptables ? Au risque de tendre le bâton pour se faire battre, Markowicz pose lui-même la question de la lisibilité ( [7]).

3. La structure poétique

Là encore, je citerai Markowicz parlant de son travail, de sa « méthode », revue l’Oeil électrique :

Ainsi, dans sa lecture des œuvres, Markowicz fait référence à des motifs qui déterminent l’ensemble de la structure du roman – et donc, de sa traduction. Dans l’Idiot, la structure est donnée par l’épilepsie :

La traduction se Markowicz tend à se rapprocher de la poétique de Dostoïevski. Bakhtine définit cette poétique comme une conception dialogique de la vérité, à l’image du dialogue socratique associé au genre carnavalesque (par opposition au genre épique et à la rhétorique). Cette conception s’ancre dans l’attitude de l’auteur à l’égard de ses personnages [8] :

Pour Dostoïevski, l’important n’est pas de savoir ce que représente le personnage dans le monde, mais ce que le monde représente pour le personnage et ce que celui-ci représente pour lui-même.

Ce principe particulier joue un rôle considérable dans la façon d’appréhender les personnages. En tant que point de vue, en tant que vision du monde et de lui-même, le héros exige des méthodes tout à fait spéciales de développement et de description artistiques. En effet, ce n’est pas l’existence donnée d’un personnage, ni son image fermement établie, qui doivent être mises au jour et définies, mais le dernier bilan de la conscience, de la perception de soi du héros, autrement dit son dernier mot sur le monde et sur lui-même.

Le travail de Markowicz semble s’inscrire directement dans cette poétique : rendant compte des différents registres de langue et donc du plurilinguisme social, insistant sur le fait que le personnage s’adresse à lui-même (parataxe…), sortant ainsi d’une narration plus classique qui serait régie par une voix auctoriale.

Dans un article paru sur Fabula, Polyphonisme, de Bakhtine à Ricoeur, Alexandre Dessingué expose un phénomène que Bakhtine développe dans Esthétique de la théorie verbale : l’exotopie [9]. Baktine fait de l’exotopie le moteur le plus puissant de la compréhension (et celui-ci revêt une grande importance dès lors qu’il s’agit de traduire) :

Markowicz, lecteur de Dostoïevski, fait de sa traduction un acte de communication, créant une langue particulière, un français qui se soumettrait à la présence du russe, une langue où deux langues cohabiteraient, entamant un dialogue avec le lecteur, le poussant dans ses retranchements, marchant sur le fil de la compréhension, de la provocation, cherchant peut-être à reproduire la perplexité des premiers lecteurs de Dostoïevski.

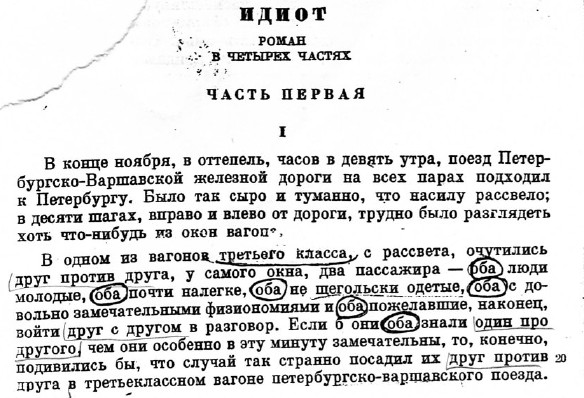

En guise d’illustration, voici l’incipit de l’Idiot :

Le mot entouré « оба » signifie en russe « tous deux » : comme on peut le constater aisément, Dostoïevski l’emploie six fois. L’incipit de l’Idiot campe, l’un en face de l’autre, les deux protagonistes antithétiques que sont Mychkine et Rogojine.

Selon les traductions, la complémentarité des personnages induite par la répétition de « оба » est plus ou moins visible.

Il était environ neuf heures du matin ; c’était à la fin de novembre, par un temps de dégel. Le train de Varsovie filait à toute vapeur vers Pétersbourg. L’humidité et la brume étaient telles que le jour avait peine à percer ; à dix pas à droite et à gauche de la voie, on distinguait malaisément quoi que ce fût par les fenêtres du wagon (...).

Dans un des wagons de troisième classe, deux voyageurs se faisaient vis-à-vis depuis l’aurore, contre une fenêtre ; c’étaient des jeunes gens vêtus sans recherche et n’ayant presque pas de bagages ; leurs traits étaient assez remarquables et leur désir d’engager la conversation manifeste. Si chacun d’eux avait pu se douter de ce que son vis-à-vis offrait de singulier, ils se seraient certainement étonnés du hasard qui les avait placés l’un en face de l’autre, dans une voiture de troisième classe du train de Varsovie.

PIERRE PASCAL (Garnier, 1977) :

Fin novembre, un jour de dégel, sur les neuf heures du matin, le train de Varsovie, filant à toute vapeur, approchait de Pétersbourg. L’humidité et le brouillard étaient tels que la lumière venait tout juste de percer : à dix pas de droite et à gauche de la voie on avait du mal à distinguer quoi que ce fût à travers les fenêtres du wagon. (...)

Dans l’un des wagons de troisième classe s’étaient découverts depuis qu’il faisait jour, l’un en face de l’autre contre la fenêtre, deux voyageurs : deux hommes jeunes, tous deux presque sans bagages, tous deux vêtus sans élégance, tous deux avec un visage assez remarquable, et tous deux, enfin, désireux d’entrer en conversation. S’ils avaient su, l’un touchant l’autre, ce qu’ils avaient, précisément de remarquable, ils se seraient naturellement étonnés du hasard qu’il les avait d’aussi singulière façon assis l’un en face de l’autre dans un wagon de troisième de la ligne Pétersbourg-Varsovie.

ANDRÉ MARKOWICZ (Actes Sud, 1993) :

À la fin du mois de novembre, par un redoux, sur les neuf heures du matin, le train de la ligne de chemin de fer Petersbourg-Varsovie fonçait à toute vapeur vers Petersbourg. L’humidité, la brume étaient si denses que le jour avait du mal à se lever ; à dix pas, à gauche et à droite des rails, on avait peine à distinguer même quoi que ce fût par les fenêtres du wagon. (...)

Dans un des wagons de troisième, dès l’aube, deux passagers s’étaient retrouvés face à face, près de la fenêtre - tous deux des hommes jeunes, tous deux quasiment sans bagages, tous deux habillés sans recherche, tous deux assez remarquablement typés et qui, tous deux, avaient finalement éprouvé le désir d’engager la conversation l’un avec l’autre. S’ils avaient su tous deux qui étaient l’un et l’autre, et ce qui les rendait si remarquables à cet instant, ils auraient eu de quoi s’étonner, bien sûr, de ce que le hasard les eût placés si étrangement l’un en face de l’autre dans ce wagon de troisième de la ligne Petersbourg-Varsovie.

En cours de rédaction...

Sarah Cillaire